24-26 серии:

КРУГОВОРОТ СУДЕБ

ТРИ ВСТРЕЧИ

Название:

生死流転

–Evanescent Encounter

Персонажи:

Кария Кагетоки

,три брата

,Мариа Энсиро

,Казуми Сэйзо

Сцены и ситуации:

восстание в Симабаре и охота на христиан

,додзё Мудзюсин

,«меч не-пребывающего-ума»

,загробный мир и духи предков

Детали:

советник родзю

,школьные годы Дзина

,место действия

,сябусябу

,надписи на магазине

,касутэра

,«двойники»

,ошибка Фуу

,мон Такеда

,тайная христианка

,очки Дзина

,бомбы и взрывчатка

,обещанный бой

,Инь-Ян

,могила Касуми Сэйзо

,семья

,новый Дзин

иновый Муген

,подсолнух как символ

Язык:

«Кария», «Рука бога», «сентиментальность», просто «Фуу», «правитель кастрюли», «коги» и «пёс сёгуната», «Ками-сама»Анахронизмы:

бородка

,кусари-гама

,текко-каги

,кресло-каталка

Цитаты и прототипы:

Мито Комон

,жанр дзидайгеки

,магазин касутэры

,оружие в инвалидном кресле

,одинокий обед на двоих

,Телемах и Кикуджиро

,Спайк

НАЗВАНИЕ

Японское название

生死流転

«Всё на свете пребывает в потоке вечного круговорота рождений, смертей и перерождений»

«Круговорот странствий» («The circle of transmigration»)

(идиоматическое выражение/фразеологизм из словаря «Kenkyusha»)

I часть (24 серия): 生死流転 其之壱

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Первая судьба

II часть (25 серия): 生死流転 其之弐

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Вторая судьба

III часть (26 серия): 生死流転 其之参

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Третья судьба

«Всё на свете пребывает в потоке вечного круговорота рождений, смертей и перерождений»

«Круговорот странствий» («The circle of transmigration»)

(идиоматическое выражение/фразеологизм из словаря «Kenkyusha»)

I часть (24 серия): 生死流転 其之壱

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Первая судьба

II часть (25 серия): 生死流転 其之弐

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Вторая судьба

III часть (26 серия): 生死流転 其之参

Вечный круговорот рождений, смертей и перерождений: Третья судьба

Английское название

Evanescent Encounter

Мимолётное столкновение

Случайная мимолётная встреча

Мгновенная схватка

Мимолётное столкновение

Случайная мимолётная встреча

Мгновенная схватка

Перевод названия

Круговорот судеб: Первая встреча

Круговорот судеб: Вторая встреча

Круговорот судеб: Третья встреча

«Рождение, смерть и перерождение» – это и есть «судьба», с повторяющимися «этапами» - но у каждого всё равно своя.

Здесь, как и в других сериях, японское название – фразеологизм, устойчивое и вместе с тем многозначное выражение, в то время как английское название – более простое, сиюминутное, очевидное. Однако «неожиданные встречи» которые происходят с каждым из главных героев, тесно связаны с тем самым «бесконечным круговоротом». В конце концов, судьба состоит из подобных «столкновений», мгновенных, но влияющих на вечность.

©

Смерть и возрождение. Часть 1, 2, 3 ()

Круговорот судеб: Вторая встреча

Круговорот судеб: Третья встреча

«Рождение, смерть и перерождение» – это и есть «судьба», с повторяющимися «этапами» - но у каждого всё равно своя.

Здесь, как и в других сериях, японское название – фразеологизм, устойчивое и вместе с тем многозначное выражение, в то время как английское название – более простое, сиюминутное, очевидное. Однако «неожиданные встречи» которые происходят с каждым из главных героев, тесно связаны с тем самым «бесконечным круговоротом». В конце концов, судьба состоит из подобных «столкновений», мгновенных, но влияющих на вечность.

©

Смерть и возрождение. Часть 1, 2, 3 ()

ПЕРСОНАЖИ

Кария Кагетоки

При всей своей очевидной непохожести у Дзина и Мугена есть одна общая черта, которая выражается в их поступках – и самое первое проявление такого «родства» случилось в первой же серии. Муген потребовал привести к себе «непобедимых» Ягю, а когда «получил» Дзина – то немедленно кинулся в бой. А Дзин потом признавался своему «напарнику»: «Ты первый, кого я не смог убить».

В общем, они лучшие, только ещё молодые, да и слава об их «непобедимости» ещё не разошлась так широко. А вот слава Карии Кагетоки успела забыться, так что молодой спутник родзю удивился, зачем поручать сложное дело человеку, который всё время возится с цветами.

Кстати, Кария занимался садоводством ещё при жизни Марии Энсиро – уже тогда «Рука Бога» вложил свой меч в ножны, чтобы не тратить время на тех, кто заведомо слабее.

В общем, они лучшие, только ещё молодые, да и слава об их «непобедимости» ещё не разошлась так широко. А вот слава Карии Кагетоки успела забыться, так что молодой спутник родзю удивился, зачем поручать сложное дело человеку, который всё время возится с цветами.

Кстати, Кария занимался садоводством ещё при жизни Марии Энсиро – уже тогда «Рука Бога» вложил свой меч в ножны, чтобы не тратить время на тех, кто заведомо слабее.

Но когда родзю сказал, что наёмная убийца Сара (из 20-21 серий) была убита, Кария проявил интерес. Что свидетельствует о том, что он знал о возможностях Сары, и возможно, был одним из её начальников.

А поскольку речь шла об «окончательном завершении Симабарского дела», вполне вероятно, Кария Кагетоки участвовал в подавлении восстания, во время которого были убиты или жестоко казнены 37 тысяч людей, включая семьи сторонников христиан.

В 1638 году, когда произошло восстание, ни Дзина, ни Мугена, ни Фуу, вероятно, ещё на свете не было, а Кария успешно продолжал свою карьеру «пса сёгуната», логичным завершением которой было бы место главы школы наёмных убийц. Достаточно подчинить себе одну из существующих школ – скажем, «Мудзюсин Кендзюцу». Но вот ведь досада, один ученик из додзё оказался настолько хорош, что убил своего учителя...

А поскольку речь шла об «окончательном завершении Симабарского дела», вполне вероятно, Кария Кагетоки участвовал в подавлении восстания, во время которого были убиты или жестоко казнены 37 тысяч людей, включая семьи сторонников христиан.

В 1638 году, когда произошло восстание, ни Дзина, ни Мугена, ни Фуу, вероятно, ещё на свете не было, а Кария успешно продолжал свою карьеру «пса сёгуната», логичным завершением которой было бы место главы школы наёмных убийц. Достаточно подчинить себе одну из существующих школ – скажем, «Мудзюсин Кендзюцу». Но вот ведь досада, один ученик из додзё оказался настолько хорош, что убил своего учителя...

Разговор Дзина и Карии – тогда, на пристани, когда Муген уже плыл на Икицуки – это разговор наивного мальчишки, живущего идеалами, и взрослого человека, который давно уже сделал свой выбор, скорее всего в том же возрасте, что и Дзин.

Круг замкнулся: в первой серии, ещё до того, как началась «дорога на троих», Дзин спрашивал своих противников, каково это – служить господину, который недостоин уважения. Теперь же, когда путешествие завершено, Дзин повторяет вопрос. И получает примерно тот же ответ: «Да никак!» Кария объясняет, что он не подчиняется, а напротив, сам управляет (эдакий серый кардинал), но, как и бойцам Ягю, ему глубоко плевать на самурайские идеалы.

Круг замкнулся: в первой серии, ещё до того, как началась «дорога на троих», Дзин спрашивал своих противников, каково это – служить господину, который недостоин уважения. Теперь же, когда путешествие завершено, Дзин повторяет вопрос. И получает примерно тот же ответ: «Да никак!» Кария объясняет, что он не подчиняется, а напротив, сам управляет (эдакий серый кардинал), но, как и бойцам Ягю, ему глубоко плевать на самурайские идеалы.

Главное – убить, чтобы не быть убитым. Кария Кагетоки был идеальным противником для Дзина, лучше, чем Муген, потому что дикарь с Рюкю – это одно, а самурай со славой великого бойца – совсем другой расклад.

Их «роднит» привычка прятать глаза: Дзин – за очками, Кария – под шляпой амигаса, в такой же был и Дзин в начале 1-й серии.

Они как отражения друг друга: оба лучшие, оба как бы «родившиеся не вовремя» – но Кария для Дзина это не вариант другого пути, а скорее «кривое зеркало», где отражается непобедимый и великий воин, который «убьёт и Будду, если встретит его на своём пути». Вот только уже Дзин изменился: привык убивать не просто так, но ради того, что бы защитить одного теперь уже совсем родного человека.

Так, волей-неволей, «Рука Бога» стал последним «учителем» и последним испытанием для Дзина – испытанием, после которого можно смело ломать свой меч, потому что сталь души и сердца уже закалена.

©

Они как отражения друг друга: оба лучшие, оба как бы «родившиеся не вовремя» – но Кария для Дзина это не вариант другого пути, а скорее «кривое зеркало», где отражается непобедимый и великий воин, который «убьёт и Будду, если встретит его на своём пути». Вот только уже Дзин изменился: привык убивать не просто так, но ради того, что бы защитить одного теперь уже совсем родного человека.

Так, волей-неволей, «Рука Бога» стал последним «учителем» и последним испытанием для Дзина – испытанием, после которого можно смело ломать свой меч, потому что сталь души и сердца уже закалена.

©

Между тем, слова Кария о том, что они оба с Дзином как бы «родившиеся не вовремя» – это оправдание.

Кария выбрал путь низкого служения, и упрекает в этом время. Для зрелого мужчины, мягко говоря, недостойный вывод. Виновато не время, в которое мы родились. Мы сами выбираем свои пути. Надо иметь силу, чтобы признать правильность выбора.

©

Кария выбрал путь низкого служения, и упрекает в этом время. Для зрелого мужчины, мягко говоря, недостойный вывод. Виновато не время, в которое мы родились. Мы сами выбираем свои пути. Надо иметь силу, чтобы признать правильность выбора.

©

Три брата

Уманоске – с повязкой на глазу.

Денкибу – блондинистый горлум.

Тубэ – в кресле на колёсах.

У каждого что-то не то с левым глазом. И с головой тоже не всё хорошо, даже слишком.

Мугена ненавидят до визга. Причины – вполне обоснованны: старший брат стал калекой, все вместе они потеряли не только шансы на хорошую работу, но и вообще дом и имя, поскольку были изгнаны из Сацумы после того, как Муген и Микуро напали на корабль, перевозящий сахар (см. 13-14 серию.)

Денкибу – блондинистый горлум.

Тубэ – в кресле на колёсах.

У каждого что-то не то с левым глазом. И с головой тоже не всё хорошо, даже слишком.

Мугена ненавидят до визга. Причины – вполне обоснованны: старший брат стал калекой, все вместе они потеряли не только шансы на хорошую работу, но и вообще дом и имя, поскольку были изгнаны из Сацумы после того, как Муген и Микуро напали на корабль, перевозящий сахар (см. 13-14 серию.)

Главный среди них - Уманоске. Он один более-менее похож

на нормального человека. Садист-философ, который какое-то время

контролирует ситуацию, а потом тоже слетает с катушек.

на нормального человека. Садист-философ, который какое-то время

контролирует ситуацию, а потом тоже слетает с катушек.

Денкибу – полная шиза,

почти уж и не человек.

почти уж и не человек.

Тубэ – джокер, который только кажется безобидным калекой.

Именно он говорит Фуу о том, что «подсолнухи не пахнут».

Именно он говорит Фуу о том, что «подсолнухи не пахнут».

Три демона, которые пришли к Мугену – и Мугену пришлось платить по всем счетам, за всех, кого он убил, искалечил, оставил без средств к существованию.

В бою с Уманоске он потерял одежду и перевязь, набойки с гета – и часть себя, ту самую, что из прошлого. Наверное, единственный способ переродиться для такого, как Муген.

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite +

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite +

Мариа Энсиро

Первый учитель Дзина – и скорее всего, первый человек, которого Дзин убил.

У поступка Мариа Энсиро есть три толкования, в чём-то противоречивых, в чём-то дополняющих друг друга.

1. Предательство – попытка убить ученика

Это предатель, отказавшийся от своих идеалов и выбравший путь наименьшего сопротивления. Судьба тех, кто заартачился и сохранил свои принципы, была ему известна – собственно, у додзё было лишь два варианта развития, и Мариа Энсиро выбрал тот, что погрязнее, но зато с перспективами.

И был наказан – самим собой, ведь он сам прививал Дзину соответствующие идеалы и развивал боевые навыки, не думая при этом о предстоящем предательстве.

С какими чувствами умирал сэнсей?

Наверное, чувствовал облегчение, что не пришлось убивать своего лучшего ученика. И при этом понимал, каково будет Дзину, которым можно гордиться – и одновременно жалеть его, что родился не вовремя, в «век Карии Кагетоки», когда мечи покрываются ржавчиной бесчестья...

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite

У поступка Мариа Энсиро есть три толкования, в чём-то противоречивых, в чём-то дополняющих друг друга.

1. Предательство – попытка убить ученика

Это предатель, отказавшийся от своих идеалов и выбравший путь наименьшего сопротивления. Судьба тех, кто заартачился и сохранил свои принципы, была ему известна – собственно, у додзё было лишь два варианта развития, и Мариа Энсиро выбрал тот, что погрязнее, но зато с перспективами.

И был наказан – самим собой, ведь он сам прививал Дзину соответствующие идеалы и развивал боевые навыки, не думая при этом о предстоящем предательстве.

С какими чувствами умирал сэнсей?

Наверное, чувствовал облегчение, что не пришлось убивать своего лучшего ученика. И при этом понимал, каково будет Дзину, которым можно гордиться – и одновременно жалеть его, что родился не вовремя, в «век Карии Кагетоки», когда мечи покрываются ржавчиной бесчестья...

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite

2. Самопожертвование – награда для ученика

Мариа Энсиро, был человек неглупый и далеко смотрящий. Он был поставлен перед выбором, либо ты передаешь свою школу другому человеку (Кагетоки), если нет – то убиваешь своего лучшего ученика. Он, как истинный самурай, сохранил и свою честь, и жизнь талантливого ученика.

Энсиро решил, что достаточно пожил на этом свете и специально прокрался к Дзину ночью, чтобы тот по ошибке убил его. Таким образом, ученик превзошел своего учителя, а как иначе, ведь фехтование – смертельное искусство и по-другому превзойти сэнсэя было нельзя (вспомним последние слова Энсиро: «А ты становишься лучше, Дзин»).

Конечно, Дзин этого не хотел и никогда бы так не поступил, если бы не случай. За свой поступок («предательство») Дзину конечно пришлось расплачиваться. Итогом расплаты стала схватка с Кария Кагетоки (тем самым подстрекателем) и, только убив его, он полностью искупил свою вину и отомстил за учителя.

©

Мариа Энсиро, был человек неглупый и далеко смотрящий. Он был поставлен перед выбором, либо ты передаешь свою школу другому человеку (Кагетоки), если нет – то убиваешь своего лучшего ученика. Он, как истинный самурай, сохранил и свою честь, и жизнь талантливого ученика.

Энсиро решил, что достаточно пожил на этом свете и специально прокрался к Дзину ночью, чтобы тот по ошибке убил его. Таким образом, ученик превзошел своего учителя, а как иначе, ведь фехтование – смертельное искусство и по-другому превзойти сэнсэя было нельзя (вспомним последние слова Энсиро: «А ты становишься лучше, Дзин»).

Конечно, Дзин этого не хотел и никогда бы так не поступил, если бы не случай. За свой поступок («предательство») Дзину конечно пришлось расплачиваться. Итогом расплаты стала схватка с Кария Кагетоки (тем самым подстрекателем) и, только убив его, он полностью искупил свою вину и отомстил за учителя.

©

3. Последний урок – испытание для ученика

Это был последний урок Энчиро: как уйти достойно, когда достойного выхода нет. Недаром поза, в которой он умирает, повторяет позу ритуального самоубийства. Это поза не побежденного, а победителя в поединке за честь.

Дневной поединок был бы проигран учеником. Во-первых, психологически непросто сражаться с человеком, «победившим тысячу». Во-вторых, кто, как не учитель знает твои слабые стороны? В-третьих, долг, любовь и преданность ученика делают подобный поединок невозможным. Если учителю нужна твоя жизнь – отдай её. А в ночном сражении Дзин просто защищался неизвестно от кого.

Наверное, в случае «официального» самоубийства Энчиро, Кария дрался бы с его преемником. Результат такого поединка известен заранее. А так – учитель убит, преемник сбежал, остальные ученики разбрелись, кто куда. НО! Школа исчезла, ученики пошли своими путями, а не стали с благословения мастера наемными убийцами.

Энчиро сберег и честь, и жизнь любимого ученика. И устроил для него последнее испытание: научиться жить с высоко поднятой головой, даже если весь мир считает, что ты не прав.

©

Это был последний урок Энчиро: как уйти достойно, когда достойного выхода нет. Недаром поза, в которой он умирает, повторяет позу ритуального самоубийства. Это поза не побежденного, а победителя в поединке за честь.

Дневной поединок был бы проигран учеником. Во-первых, психологически непросто сражаться с человеком, «победившим тысячу». Во-вторых, кто, как не учитель знает твои слабые стороны? В-третьих, долг, любовь и преданность ученика делают подобный поединок невозможным. Если учителю нужна твоя жизнь – отдай её. А в ночном сражении Дзин просто защищался неизвестно от кого.

Наверное, в случае «официального» самоубийства Энчиро, Кария дрался бы с его преемником. Результат такого поединка известен заранее. А так – учитель убит, преемник сбежал, остальные ученики разбрелись, кто куда. НО! Школа исчезла, ученики пошли своими путями, а не стали с благословения мастера наемными убийцами.

Энчиро сберег и честь, и жизнь любимого ученика. И устроил для него последнее испытание: научиться жить с высоко поднятой головой, даже если весь мир считает, что ты не прав.

©

Казуми Сэйзо

Самурай, выбравший христианство, примкнувший к Симабарскому восстанию – и один из последних выживших участников тех событий.

С достоинством принимающий свою смерть самурай, пахнущий цветами, которые не имеют запаха.

Убитый «садоводом», размышляющим о пользе сорняков...

Предатель, выбравший чужую веру...

Даже для Фуу – предатель, ради мести которому она начала это путешествие – и который в итоге помог ей измениться, «отдать долги» и пройти через перерождение.

Всё-таки он был хорошим отцом. Желание «найти и высказать всё в лицо» возникает после обиды на того, кто действительно много значит.

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite +

Предатель, выбравший чужую веру...

Даже для Фуу – предатель, ради мести которому она начала это путешествие – и который в итоге помог ей измениться, «отдать долги» и пройти через перерождение.

Всё-таки он был хорошим отцом. Желание «найти и высказать всё в лицо» возникает после обиды на того, кто действительно много значит.

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite +

СЦЕНЫ и СИТУАЦИИ

Восстание в Симабаре и охота на христиан

Есть в этой трагедии что-то символическое, ведь Симабарское восстание началось не из-за

христианства.

Восставали тогда, когда уже не было другого выхода, когда непомерные налоги и неурожай грозили обернуться Голодом – карой, страшнее которой нет ничего. Восставали, зная законы, наказание, жестокость и принципиальность палачей, которые никогда никого не щадили.

В Японии, как и в любой другой аграрной стране, подобные бунты голодных и уставших бояться крестьян происходили регулярно. Но Симабарское восстание стало поводом окончательно разобраться с христианскими проповедниками и угрозой развала страны. С исторической и политической точки зрения несколько десятков тысяч казнённых – не велика цена.

А с точки зрения осиротевшей Фуу?..

©

Восставали тогда, когда уже не было другого выхода, когда непомерные налоги и неурожай грозили обернуться Голодом – карой, страшнее которой нет ничего. Восставали, зная законы, наказание, жестокость и принципиальность палачей, которые никогда никого не щадили.

В Японии, как и в любой другой аграрной стране, подобные бунты голодных и уставших бояться крестьян происходили регулярно. Но Симабарское восстание стало поводом окончательно разобраться с христианскими проповедниками и угрозой развала страны. С исторической и политической точки зрения несколько десятков тысяч казнённых – не велика цена.

А с точки зрения осиротевшей Фуу?..

©

Додзё Мудзюсин

Школа боевых искусство под названием «Мудзюсин» на самом деле существовала в Японии, хотя даже во времена своего расцвета не могла похвастаться большой известностью и популярностью. Основал додзё Мудзюсин в 40-х годах XVII века известный мастер боевых искусств Харигая Усая Сэкиун, который находился под сильным влиянием дзен-буддизма.

После смерти Харигайи место наставника занял Итиун Одагири. Школа прекратила существование со смертью своего третьего и последнего учителя по имени Мариа Энсиро, примерно через 70 лет после основания.

Название школы «Мудзюсин Кендзюцу» обозначает «провидческий» (построенный на предчувствии) или «инстинктивный метод боя мечом», и иногда переводится как «меч не пребывающего ума» или «бессознательный меч».

© «Википедия» + Neko-san’s «Guide to Characters» +

После смерти Харигайи место наставника занял Итиун Одагири. Школа прекратила существование со смертью своего третьего и последнего учителя по имени Мариа Энсиро, примерно через 70 лет после основания.

Название школы «Мудзюсин Кендзюцу» обозначает «провидческий» (построенный на предчувствии) или «инстинктивный метод боя мечом», и иногда переводится как «меч не пребывающего ума» или «бессознательный меч».

© «Википедия» + Neko-san’s «Guide to Characters» +

Мудзюсин кендзюцу –

«Меч Не Пребывающего Ума»

Основатель школы Харигая Сэкиун назвал её «Меч Не Пребывающего Ума» (Мудзюсин-кэн).

Название школы боевого искусства «Мудзюсин Кендзюцу» означает провидческий (построенный на предчувствии) или инстинктивный метод боя мечом, и иногда переводится как «меч не пребывающего ума» или «бессознательный меч».

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite

Название школы боевого искусства «Мудзюсин Кендзюцу» означает провидческий (построенный на предчувствии) или инстинктивный метод боя мечом, и иногда переводится как «меч не пребывающего ума» или «бессознательный меч».

© Neko-san’s «Guide to Characters» – Amalgam Fansite

Выражение «Меч не пребывающего ума» заимствовано из Вамалакирти-сутры буддизма Махаяны и особенно часто употребляется дзен-буддистами. В Вамалакирти-сутре описывается конечный источник всех вещей как «непребывающее».

Как пишет второй наставник школы ученик Сэкиуна Одариги Итиун, «не пребывающее» или «нигде не имеющее место пребывания» означает, что этот источник всегда вне человеческого понимания, вне категорий времени и пространства. Поскольку это выходит за пределы относительного, это называют «не имеющим дома, не имеющим места пребывания», т.е. тем, к чему не приложимы никакие определения.

Так и меч, которым пользуется человек этой школы, не имеет определённой формы, т.е. его пространственные характеристики неописуемы. Встречаясь с противником, фехтовальщик этой школы владеет не простым мечом, а мечом без формы. В результате противник не может уследить за этим мечом. Где начало и где конец этого меча? Противник не может понять, как движется такой меч, а, следовательно, и как от него защищаться. Пока он решит, что же делать, - такой меч непременно поразит раздумывающего. Противник даже не сможет опомниться, не сообразит, что же произошло, как это получилось, ибо как только он встретился с таким «мечом не пребывания», он потеряет голову.

Как пишет второй наставник школы ученик Сэкиуна Одариги Итиун, «не пребывающее» или «нигде не имеющее место пребывания» означает, что этот источник всегда вне человеческого понимания, вне категорий времени и пространства. Поскольку это выходит за пределы относительного, это называют «не имеющим дома, не имеющим места пребывания», т.е. тем, к чему не приложимы никакие определения.

Так и меч, которым пользуется человек этой школы, не имеет определённой формы, т.е. его пространственные характеристики неописуемы. Встречаясь с противником, фехтовальщик этой школы владеет не простым мечом, а мечом без формы. В результате противник не может уследить за этим мечом. Где начало и где конец этого меча? Противник не может понять, как движется такой меч, а, следовательно, и как от него защищаться. Пока он решит, что же делать, - такой меч непременно поразит раздумывающего. Противник даже не сможет опомниться, не сообразит, что же произошло, как это получилось, ибо как только он встретился с таким «мечом не пребывания», он потеряет голову.

«Тут можно спросить: Так что же это за меч – «меч не пребывания»? Разве фехтовальщик, который держит этот меч в руках, обуславливает качество?

Букко – учитель Нации (1226 - 1286 гг.), основатель монастыря Энгакудзи в Камакура, приехал в Японию по приглашению Ходзи Токимунэ в 1279 году. Когда он был ещё в Китае, ему однажды угрожали солдаты монгольской армии, в то время оккупировавшей Южный Китай. Не обращая внимания на его монашеский сан, они хотели его убить, когда он в одиночестве занимался медитацией. Монах, нисколько не обеспокоенный этим, прочёл стихотворение собственного сочинения:

«В целом мире нет места, где кто-нибудь мог бы поместить хоть одну палку;

Я вижу пустоту, где нет ни предметов, ни людей.

Я любуюсь мечом великого Юаня трёх футов длиной.

(Когда он рубит навсегда), он подобен разрубанию

весеннего ветерка сверканием молнии»

Меч в руках монгольских воинов ничем не отличался для дзенского монаха от дуновения весеннего ветерка. Он просто пронёсся над его головой, ибо его реальное бытие, его истинное существо, наполняя всю Вселенную, всегда оставалось неизменным – ни мечи, ни любые бомбы, не смогли бы затронуть его. Впрочем, солдаты всего этого понять не могли, однако, оставили монаха в покое, – может быть, удивившись тому, что он оставался неподвижным, никак на них не реагируя.

Меч Великого Юаня, с точки зрения дзенского монаха, был «мечом не пребывания», независимо от того, кто держал его, – враги или он сам. Разница между Букко и Итиуном в том, что последний сам держал меч в своих руках, тогда как Букко чуть не ударили мечом. Один из них был субъектом действия, другой – объектом. Для Итиуна, или Букко, взмахнуть мечом – как рассечь воздух или весенний ветерок.

В одном из стихотворений Фу Дайси (Фу Си, 497 - 569 гг.), написанных им во время правления династии Лян, говорится:

«Я держал заступ в руках и не держал его,

Я шёл и ехал в то же время на водяном буйволе».

Что же это за заступ такой, который держат и не держат? Это всё тот же «меч не пребывания». И садовое орудие Фу Дайси и Меч Итиуна, дающий жизнь, не отличались друг от друга. Они исходили из ума, который – «не-ум». Заступ Фу Дайси был однажды в руках Адама, когда тот ещё жил в саду Эдема, а меч Итиуна – это меч в руках Акалы Недвижимого и меч Праджни в руках бодхисатвы Манджушри. Он убивает и он даёт жизнь, в зависимости от того, с каким умонастроением к нему приближаются.

Букко – учитель Нации (1226 - 1286 гг.), основатель монастыря Энгакудзи в Камакура, приехал в Японию по приглашению Ходзи Токимунэ в 1279 году. Когда он был ещё в Китае, ему однажды угрожали солдаты монгольской армии, в то время оккупировавшей Южный Китай. Не обращая внимания на его монашеский сан, они хотели его убить, когда он в одиночестве занимался медитацией. Монах, нисколько не обеспокоенный этим, прочёл стихотворение собственного сочинения:

«В целом мире нет места, где кто-нибудь мог бы поместить хоть одну палку;

Я вижу пустоту, где нет ни предметов, ни людей.

Я любуюсь мечом великого Юаня трёх футов длиной.

(Когда он рубит навсегда), он подобен разрубанию

весеннего ветерка сверканием молнии»

Меч в руках монгольских воинов ничем не отличался для дзенского монаха от дуновения весеннего ветерка. Он просто пронёсся над его головой, ибо его реальное бытие, его истинное существо, наполняя всю Вселенную, всегда оставалось неизменным – ни мечи, ни любые бомбы, не смогли бы затронуть его. Впрочем, солдаты всего этого понять не могли, однако, оставили монаха в покое, – может быть, удивившись тому, что он оставался неподвижным, никак на них не реагируя.

Меч Великого Юаня, с точки зрения дзенского монаха, был «мечом не пребывания», независимо от того, кто держал его, – враги или он сам. Разница между Букко и Итиуном в том, что последний сам держал меч в своих руках, тогда как Букко чуть не ударили мечом. Один из них был субъектом действия, другой – объектом. Для Итиуна, или Букко, взмахнуть мечом – как рассечь воздух или весенний ветерок.

В одном из стихотворений Фу Дайси (Фу Си, 497 - 569 гг.), написанных им во время правления династии Лян, говорится:

«Я держал заступ в руках и не держал его,

Я шёл и ехал в то же время на водяном буйволе».

Что же это за заступ такой, который держат и не держат? Это всё тот же «меч не пребывания». И садовое орудие Фу Дайси и Меч Итиуна, дающий жизнь, не отличались друг от друга. Они исходили из ума, который – «не-ум». Заступ Фу Дайси был однажды в руках Адама, когда тот ещё жил в саду Эдема, а меч Итиуна – это меч в руках Акалы Недвижимого и меч Праджни в руках бодхисатвы Манджушри. Он убивает и он даёт жизнь, в зависимости от того, с каким умонастроением к нему приближаются.

Вандзян Ходзяку был одним из великих дзенских учителей Танской династии. Однажды он сказал:

«Дзен подобен мечу в воздухе, не стоит и спрашивать, поранит он объект или нет. Воздух – не расщелина, меч не сломан».

По другому поводу он сказал так:

«В тройственном мире нет дхарм (объектов), где нам искать ум? Четыре элемента изначально пусты, и где Будда найдёт себе место? Небесная ось всегда недвижима, всё спокойно и никакие слова не произнесены. Это существует у тебя прямо перед носом и ничего тут больше не поделаешь».

«Дзен подобен мечу в воздухе, не стоит и спрашивать, поранит он объект или нет. Воздух – не расщелина, меч не сломан».

По другому поводу он сказал так:

«В тройственном мире нет дхарм (объектов), где нам искать ум? Четыре элемента изначально пусты, и где Будда найдёт себе место? Небесная ось всегда недвижима, всё спокойно и никакие слова не произнесены. Это существует у тебя прямо перед носом и ничего тут больше не поделаешь».

Как писал Дзяги Тадзима-но-ками (мастер фехтования, ученик дзенского учителя Такуана):

«Ум (кокоро) – это пустота (ку, шуньята), но из этой пустоты создаётся вся бесконечность действий: в руках она хватает, в ногах - ходит, в глазах - видит и т.д. Однажды этот ум надо удержать, хотя это сделать трудно, ибо этому нельзя научиться только теоретически. Собственно, фехтование в том и состоит, чтобы пережить это. И когда это достигнуто, когда слова человека - сама искренность, его действия исходят прямо из изначального ума, свободного от всех эгоистических мыслей и побуждений. Тот ум, которым обычно пользуемся мы, грязен, но изначальный ум всегда чист, он – само Дао.

Я так об этом говорю, будто сам пережил это, но на самом деле я далёк от того, чтобы быть настоящим даосом, Дао-человеком. Я пишу так просто потому, что вся человеческая жизнь должна быть в согласии с этим направлением Ума. И если нам не удаётся так жить каждое мгновение, мы должны, по крайней мере, пытаться достичь этого в нашей профессии, в нашем искусстве».

© Айкибудзюцу: «Психология фехтования»

«Ум (кокоро) – это пустота (ку, шуньята), но из этой пустоты создаётся вся бесконечность действий: в руках она хватает, в ногах - ходит, в глазах - видит и т.д. Однажды этот ум надо удержать, хотя это сделать трудно, ибо этому нельзя научиться только теоретически. Собственно, фехтование в том и состоит, чтобы пережить это. И когда это достигнуто, когда слова человека - сама искренность, его действия исходят прямо из изначального ума, свободного от всех эгоистических мыслей и побуждений. Тот ум, которым обычно пользуемся мы, грязен, но изначальный ум всегда чист, он – само Дао.

Я так об этом говорю, будто сам пережил это, но на самом деле я далёк от того, чтобы быть настоящим даосом, Дао-человеком. Я пишу так просто потому, что вся человеческая жизнь должна быть в согласии с этим направлением Ума. И если нам не удаётся так жить каждое мгновение, мы должны, по крайней мере, пытаться достичь этого в нашей профессии, в нашем искусстве».

© Айкибудзюцу: «Психология фехтования»

Понятие «не-ума» – из трактата Дзягю Тадзима-но-ками о фехтовании:

«Когда жизнь человека только начинается, он не ведает ни о чём и у него нет сомнений, препятствий и тормозов. Но потом он начинает учиться и становится робким, предусмотрительным, осторожным, в голове у него появляется торможение, и оно не даёт ему двигаться вперёд так, как это он делал раньше, до обучения. Учение необходимо, но весь секрет в том, чтобы, не стать его рабом. Нужно стать его господином и пользоваться им тогда, когда оно нужно. Этот взгляд следует распространять и на фехтование. Фехтовальщик должен сохранять свой ум от всего внешнего и лишнего, его ум должен быть совершенно свободен от эгоцентризма и эмоций»

Когда фехтовальщик достиг этого и ум «потерян», тогда дьяволу за ним не уследить. Только тогда фехтовальщик сможет до конца раскрыться, как мастер. Но можно пойти и дальше, забыв всё, чему учился. Теперь вы изучаете себя, и тут уж нет разделения на того, кто изучает, и того, кого изучают. Действительно, конечная цель овладения искусством есть тот момент, когда достигнутые познания есть потерянные познания.

Однако, как бы ни был фехтовальщик тренирован, он никогда по настоящему не овладеет техническими навыками, пока не избавится от всех психических затруднений и не сможет удержать свой ум в состоянии пустоты, забыв о всей изученной мудрости. Только в этом случае его тело сможет проявить всё, что накоплено за годы тренировок. Его туловище, его руки и ноги будут двигаться сами по себе, автоматически, без всяких сознательных усилий фехтовальщика. Тогда его действия будут совершенным образцом фехтования. Это совершенная тренировка, но ум о ней не имеет представления. Можно сказать, что ум не знает, где он. Когда это осознано, когда это станет реальностью, вся тренировка брошена на ветер. Ум совершенно не осознаёт своих действий. «Я» исчезло неизвестно куда. Вот где искусство фехтовальщика достигает совершенства, и тот, кто этим обладает, зовётся мэйдзин (гений).

Используя современное психологическое понятие «несознаваемого», можно интерпретировать не только методологию Дзягю, но и других школ, например Мудзюсин-кэн».

© «Айкидо и Путь Самурая»

«Когда жизнь человека только начинается, он не ведает ни о чём и у него нет сомнений, препятствий и тормозов. Но потом он начинает учиться и становится робким, предусмотрительным, осторожным, в голове у него появляется торможение, и оно не даёт ему двигаться вперёд так, как это он делал раньше, до обучения. Учение необходимо, но весь секрет в том, чтобы, не стать его рабом. Нужно стать его господином и пользоваться им тогда, когда оно нужно. Этот взгляд следует распространять и на фехтование. Фехтовальщик должен сохранять свой ум от всего внешнего и лишнего, его ум должен быть совершенно свободен от эгоцентризма и эмоций»

Когда фехтовальщик достиг этого и ум «потерян», тогда дьяволу за ним не уследить. Только тогда фехтовальщик сможет до конца раскрыться, как мастер. Но можно пойти и дальше, забыв всё, чему учился. Теперь вы изучаете себя, и тут уж нет разделения на того, кто изучает, и того, кого изучают. Действительно, конечная цель овладения искусством есть тот момент, когда достигнутые познания есть потерянные познания.

Однако, как бы ни был фехтовальщик тренирован, он никогда по настоящему не овладеет техническими навыками, пока не избавится от всех психических затруднений и не сможет удержать свой ум в состоянии пустоты, забыв о всей изученной мудрости. Только в этом случае его тело сможет проявить всё, что накоплено за годы тренировок. Его туловище, его руки и ноги будут двигаться сами по себе, автоматически, без всяких сознательных усилий фехтовальщика. Тогда его действия будут совершенным образцом фехтования. Это совершенная тренировка, но ум о ней не имеет представления. Можно сказать, что ум не знает, где он. Когда это осознано, когда это станет реальностью, вся тренировка брошена на ветер. Ум совершенно не осознаёт своих действий. «Я» исчезло неизвестно куда. Вот где искусство фехтовальщика достигает совершенства, и тот, кто этим обладает, зовётся мэйдзин (гений).

Используя современное психологическое понятие «несознаваемого», можно интерпретировать не только методологию Дзягю, но и других школ, например Мудзюсин-кэн».

© «Айкидо и Путь Самурая»

Загробный мир и духи предков

Муген в очередной раз «сходил на тот свет». Прямо как к родственникам в гости!

И опять его отпустили «ещё пожить». Принципиальные: подвиги-подвигами, но пока потомками не обзаведёшься – к предкам ни ногой!

©

И опять его отпустили «ещё пожить». Принципиальные: подвиги-подвигами, но пока потомками не обзаведёшься – к предкам ни ногой!

©

ДЕТАЛИ

Родзю – советник

Представитель сёгуната, который пришёл к Карии в самом начале финальной арки.

Будучи высокопоставленным чиновником, он «разъезжает» в паланкине-каго – соответствующее статусу средство передвижения.

Будучи высокопоставленным чиновником, он «разъезжает» в паланкине-каго – соответствующее статусу средство передвижения.

«Родзю» – 老中 – обычно переводят как «старший» или «старейшина». Это один из высокопоставленных постов в правительстве сёгуната Токугавы. Термин соотносится с возрастом чиновника (в Японии норма, когда наиболее высокопоставленные посты занимают более старшие по возрасту), или, в общем, с положением советника или судьи.

У первых двух сёгунов в составе правительства было два родзю, потом их число выросло до пяти, а позднее сократилось до четырёх.

Обязанности «Старших» были окончательно утверждены в 1634 году в процессе реорганизации правительства и впоследствии включали в себя:

У первых двух сёгунов в составе правительства было два родзю, потом их число выросло до пяти, а позднее сократилось до четырёх.

Обязанности «Старших» были окончательно утверждены в 1634 году в процессе реорганизации правительства и впоследствии включали в себя:

- Установление отношений с Императором и императорским двором.

- Надзор над даймё, которые управляли территорией, дающей по меньшей мере 10 тысяч коку (риса).

- Управление делопроизводством, составлением и циркуляцией официальных документов.

- Надзор над внутренними делами сёгуната (что-то вроде службы внутренней безопасности).

- Чеканка монет и контроль над общественной деятельностью.

- Поддерживание отношений между государством и монастырями и храмами, а также надзор над ними.

- Составление (контроль над составлением) карт, реестров и других государственных записей.

Родзю служили не все вместе, а по очереди, каждый – по месяцу, связь с сёгуном осуществлялась через «управляющего» – Соба-ёнина (側用人 ).

Кроме того, родзю также выступали в качестве членов Хёдзёсё ( 評定所) – судейского совета – вместе с О-Мецуке (大目付 – Совет четырёх Старших Инспекторов (цензоров) сёгуната) и представителями различных бугё (奉行 – главный управляющий над областью, префект).

В качестве члена Хёдзёсё иногда родзю выполняли роль Верховного Судьи, вынося окончательное решение в спорных моментах и других вопросах, требующих вмешательства правительства.

Однако в период своего правления сугун Токугава Цунаёси (1680-1709) наделил бóльшим доверием и полномочиями тайро (大老 – управляющих) и их негласного представителя Янагисаву Ёсиясу(柳沢吉保 ).

Родзю утратили почти всю свою власть и стали не более чем посланниками сёгуната, выполняющими обязанности по передачи волеизъявлений правительства.

Араи Хакусеки, известный конфуцианский поэт и политик того времени писал: «Всё родзю поступали только так, как велят его [Ёсиясу] инструкции». Даже после смерти Цунаёси родзю не вернули себе прежнее влияние, которое продолжали удерживать за собой тайро, избиравшиеся от наиболее влиятельных самурайских родов.

© «Википедия»

Кроме того, родзю также выступали в качестве членов Хёдзёсё ( 評定所) – судейского совета – вместе с О-Мецуке (大目付 – Совет четырёх Старших Инспекторов (цензоров) сёгуната) и представителями различных бугё (奉行 – главный управляющий над областью, префект).

В качестве члена Хёдзёсё иногда родзю выполняли роль Верховного Судьи, вынося окончательное решение в спорных моментах и других вопросах, требующих вмешательства правительства.

Однако в период своего правления сугун Токугава Цунаёси (1680-1709) наделил бóльшим доверием и полномочиями тайро (大老 – управляющих) и их негласного представителя Янагисаву Ёсиясу(柳沢吉保 ).

Родзю утратили почти всю свою власть и стали не более чем посланниками сёгуната, выполняющими обязанности по передачи волеизъявлений правительства.

Араи Хакусеки, известный конфуцианский поэт и политик того времени писал: «Всё родзю поступали только так, как велят его [Ёсиясу] инструкции». Даже после смерти Цунаёси родзю не вернули себе прежнее влияние, которое продолжали удерживать за собой тайро, избиравшиеся от наиболее влиятельных самурайских родов.

© «Википедия»

Школьные годы Дзина

Несколько примечательных деталей:

Даже в детстве Дзин носил синюю рубашку-ги – в отличие от «одноклассников» в белых ги. Возможно, причина в том, что он был усыновлён учителем или кем-то, кто был его опекуном.

Дзин тогда ходил в ги без монов Такеда, что объяснимо, поскольку скорее всего, это одежда для тренировок.

Даже в детстве Дзин носил синюю рубашку-ги – в отличие от «одноклассников» в белых ги. Возможно, причина в том, что он был усыновлён учителем или кем-то, кто был его опекуном.

Дзин тогда ходил в ги без монов Такеда, что объяснимо, поскольку скорее всего, это одежда для тренировок.

Среди его «одноклассников» был очкарик. А вот Дзин тогда очки не носил.

Воспоминание о разговоре с учителем, который признал его лучшим, относится к более позднему времени – Дзин уже не ребёнок.

Этот разговор происходит наедине, что наглядно иллюстрирует принципиальный подход японского образования вообще, и додзё в частности. Ученик должен стремиться к совершенству ради самого совершенствования, а не ради звания «лучшего».

Этот разговор происходит наедине, что наглядно иллюстрирует принципиальный подход японского образования вообще, и додзё в частности. Ученик должен стремиться к совершенству ради самого совершенствования, а не ради звания «лучшего».

С другой стороны, комплекс «непобедимого» aka «лучшего ученика» у Дзина с самого раннего возраста. Эдакий вундеркинд-отличник, которому всегда скучно. Не отсюда ли его меланхоличность и кажущееся равнодушие? Привычка к одиночеству в любой толпе.

Он был изгоем и до того, как убил своего учителя...

А вот Юкимару (из 16-17 серий) в его воспоминаниях нет.

©

А вот Юкимару (из 16-17 серий) в его воспоминаниях нет.

©

Место действия

Как заметил Дзин, разглядывая карту, Нагасаки они уже прошли, а город, в котором Фуу, Муген и Дзин попробовали сябусябу, – это Хирадо.

Город Хирадо – 平戸市 – расположен на одноимённом острове, расположенном в 70 км к северу от Нагасаки и отделённый от о. Кюсю узким проливом.

Остров Хирадо считался наиболее благоприятной точкой деловых и прочих контактов с Японией. Так в 1549 году с португальского корабля, причалившего к пристани Хирадо, сошел католический священник Франциск Ксавье.

Остров Хирадо считался наиболее благоприятной точкой деловых и прочих контактов с Японией. Так в 1549 году с португальского корабля, причалившего к пристани Хирадо, сошел католический священник Франциск Ксавье.

Хирадо – Икицуки

Именно с пристани Хирадо можно видеть остров Икицуки, где окончилось путешествие в поисках самурая, пахнущего подсолнухами.

Теперь город Икицуки и Хирадо соединены мостом.

Икицуки (生月町 ), как называется остров и город на нём, располагается в районе Китамацуура (префектура Нагасаки).

Исторически Икицуки известен как район китобойного промысла и местность, где скрывались тайные христиане. На южной оконечности острова располагается музей, экспозиции которого посвящены обеим этим темам.

Также на острове есть католический храм с мозаикой, сложенной из крыльев тысяч бабочек.

В настоящее время почти всё население Икицуки живёт в восточной части острова. Западная часть выходит в открытый океан, поэтому там слишком ветрено, и есть лишь несколько закрытых скальными выступами мест, где можно вести террасное земледелие.

© «Япония сегодня» + «Википедия»

Исторически Икицуки известен как район китобойного промысла и местность, где скрывались тайные христиане. На южной оконечности острова располагается музей, экспозиции которого посвящены обеим этим темам.

Также на острове есть католический храм с мозаикой, сложенной из крыльев тысяч бабочек.

В настоящее время почти всё население Икицуки живёт в восточной части острова. Западная часть выходит в открытый океан, поэтому там слишком ветрено, и есть лишь несколько закрытых скальными выступами мест, где можно вести террасное земледелие.

© «Япония сегодня» + «Википедия»

берег Икицуки:

Сябусябу

Сябусябу (しゃぶしゃぶ) – это блюда типа фондю (готовят в процессе «употребления»), но из мяса и на бульоне. Название «сябу-сябу» имитирует звук кипящей воды.

Если для похожего сукияки говядину и овощи тушат в бульоне вариата (из соевого соуса, сладкого рисового вина и сахара), предварительно обмакнув в миску с сырым яйцом, то для сябу-сябу продукты, перед тем как окунуть в кипящую воду, обмакивают в соус пондзю (сок апельсина или лимона с соевым соусом и рыбным бульоном) или для контраста в соус гомадарэ из толчёных семечек кунжута. В соусах – весь секрет изысканности сябусябу.

Рецепт сябусябу:

«600 г говяжьей вырезки, 600 г китайской капусты, пучок зеленого лука, 250 г шпината, 75 г стручков гороха или 140 г сиратаки, 4 сушеных гриба, 2 литра даси или воды. Для приправы - зеленый лук, момидзи-ороси, соль, перец, сёю.

Блюдо готовится в большой глубокой сковороде на горелке прямо на обеденном столе. Подготовка продуктов проводится заранее: все моется, чистится и режется на кусочки так, чтобы было удобно брать палочками для еды. Особое внимание к мясу - его резать тонкими, как бумага, широкими пластинами».

«600 г говяжьей вырезки, 600 г китайской капусты, пучок зеленого лука, 250 г шпината, 75 г стручков гороха или 140 г сиратаки, 4 сушеных гриба, 2 литра даси или воды. Для приправы - зеленый лук, момидзи-ороси, соль, перец, сёю.

Блюдо готовится в большой глубокой сковороде на горелке прямо на обеденном столе. Подготовка продуктов проводится заранее: все моется, чистится и режется на кусочки так, чтобы было удобно брать палочками для еды. Особое внимание к мясу - его резать тонкими, как бумага, широкими пластинами».

«В глубокую сковороду налить 1,5 литра воды или даси, дать закипеть и закладывать по очереди куски мяса. Готовить, переворачивая, пока они не зарумянятся. Не пережаривать! Так же готовить овощи. Тончайшие ломтики прекрасного мяса готовятся всего 2 секунды, набор различных свежих овощей - несколько дольше. Но метод готовки один – «опустил-вынул».

Надо постоянно снимать пену и добавлять жидкость по мере необходимости. Когда мясо и овощи съедены, в бульон можно положить готовый рис, а можно выпить его, посолив или добавив соус. Это блюдо едят с разными соусами и приправами по вкусу».

© «Япония сегодня» + – Восточная коллекция-6

Надо постоянно снимать пену и добавлять жидкость по мере необходимости. Когда мясо и овощи съедены, в бульон можно положить готовый рис, а можно выпить его, посолив или добавив соус. Это блюдо едят с разными соусами и приправами по вкусу».

© «Япония сегодня» + – Восточная коллекция-6

Надписи на магазине касутэры

Слева:

福砂屋 - «фукусая» - известный магазин в Нагасаки, где продают касутэру.

Справа:

元祖 – «гансо» – родоначальник, основоположник, основатель.

かすていら – «касутэура».

Правильный рекламный ход: «Мы первыми начали выпекать касутэру».

© + ЯРКСИ

福砂屋 - «фукусая» - известный магазин в Нагасаки, где продают касутэру.

Справа:

元祖 – «гансо» – родоначальник, основоположник, основатель.

かすていら – «касутэура».

Правильный рекламный ход: «Мы первыми начали выпекать касутэру».

© + ЯРКСИ

Касутэра – Castilla Cake

О касутэре упоминалось в конце 17-й серии:

«Касутера», или «кастелла» – カステラ (касутера) происходит от португальского pão de Castella, т.е. «хлеб из Кастилии». Касутэру готовят из сахара, яиц, муки и крахмала.

«Я слышал что-то о губчатом хлебе из Европы»

– говорит Дзин, когда они с Муген обсуждают, чего можно вкусненького найти в Нагасаки.«Касутера», или «кастелла» – カステラ (касутера) происходит от португальского pão de Castella, т.е. «хлеб из Кастилии». Касутэру готовят из сахара, яиц, муки и крахмала.

Это одна из многих «диковинок», заимствованная из Европы наравне с аркебузами, тыквами и табаком. Поскольку бисквиты могут сохраняться в течение долгого времени, португальские моряки брали их в плавание в качестве одного из припасов. Для эпохи Эдо это было очень сладкое кушанье и настоящее лакомство – «для особо торжественных случаев». Впоследствии японцы начали сами готовить «касутэру», и рецепт изменился, чтобы подходить под традиционный вкус.

Касутэра является одним из популярных угощений, потому что готовится из натуральных – и нередко разных ингредиентов. Например, для приготовления «японского бисквита» могут использовать муку из зелёного чая, какао, коричневый сахар, мёд и т.д.

Обычно касутэру продают в виде продолговатых брусков длиной около 27 см.

Обычно касутэру продают в виде продолговатых брусков длиной около 27 см.

Будучи одним из видов т.называемой «местной» еды, касутэра – традиционный «сувенир» путешественника, который побывал в Нагасаки.

А в московских «Якиториях» «касутэрой» называют горячий десерт с заварным кремом, вишней и миндалем» (за 90 руб.), что понятно – не кормить же посетителей банальным бисквитом, попутно рассказывая историю японско-португальских отношений!

© + «Википедия»

А в московских «Якиториях» «касутэрой» называют горячий десерт с заварным кремом, вишней и миндалем» (за 90 руб.), что понятно – не кормить же посетителей банальным бисквитом, попутно рассказывая историю японско-португальских отношений!

© + «Википедия»

«Двойники»

Пока Дзин и Муген читают письмо и звучит голос Фуу, окружающий мир словно заново проигрывает всю историю – вернее, самое главное в этой истории:

Вот по мосту отец ведёт маленькую дочку

– словно Фуу с отцом из её воспоминаний.

– словно Фуу с отцом из её воспоминаний.

А вот троица в одежде знакомой расцветки.

Мальчик в красном и с короткой стрижкой,

мальчик в синем (с хвостиком) и девчонка

в жёлто-розовом с очень хулиганской мордочкой.

Мальчик в красном и с короткой стрижкой,

мальчик в синем (с хвостиком) и девчонка

в жёлто-розовом с очень хулиганской мордочкой.

Ошибка Фуу

Почему она приняла Карию за своего отца?

Бабочка, один из фирменных образов Ватанабэ, здесь может быть призраком матери или «подсказкой свыше».

Бабочка, один из фирменных образов Ватанабэ, здесь может быть призраком матери или «подсказкой свыше».

А потом в «сне-видении» Фуу уходящий отец оборачивается – и превращается в Карию.

Возможно, это подспудное ожидание встретить большого и сильного мужчину (каким он запомнился маленькой Фуу).

Возможно, это подспудное ожидание встретить большого и сильного мужчину (каким он запомнился маленькой Фуу).

Или «дурная шутка» воображения – принять за своего отца того, кто сделает тебя сиротой.

Как наказание за то, что не захотела принять его таким, каков он есть, за то, что посчитала предателем, не разобравшись.

©

Как наказание за то, что не захотела принять его таким, каков он есть, за то, что посчитала предателем, не разобравшись.

©

Мон Такеда

У Марии Энсиро был такой же мон Такеда, что и у Дзина – скорее всего, это свидетельствует о том, что они были либо дальними родственниками, либо Дзин был усыновлён семьёй учителя либо им самим. И кстати, это вполне объясняет планы Марии Энсиро сделать Дзина своим преемником – и реакцию Дзина на смерть учителя.

© Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite +

© Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite +

Тайная христианка

На Икицуки Фуу помогла, судя по всему, тайная христианка – кому, как не женщине с крестами на кимоно, знать, где живёт Казуми Сэйзо?

©

©

Очки Дзина

Те самые «вечные» очки, пережившие падения в два водопада треснули от прикосновения меча Карии Кагетоки – и навсегда исчезли под водой.

И если очки были стеной, которую Дзин выстроил вокруг себя после смерти учителя, то стена эта рухнула, когда его «внутреннее» путешествие-преображение закончилось, и он осознал, что теперь его меч не только «для него одного» – он сражается за Мугена и Фуу.

© + «Википедия»

И если очки были стеной, которую Дзин выстроил вокруг себя после смерти учителя, то стена эта рухнула, когда его «внутреннее» путешествие-преображение закончилось, и он осознал, что теперь его меч не только «для него одного» – он сражается за Мугена и Фуу.

© + «Википедия»

Бомбы и взрывчатка

В этих взрывчатых веществах нет ничего невозможного – хотя и форма чуть современнее, чем положено.

В какой-то степени они символизируют прошлое Мугена – огненное, взрывоопасное, гибельное.

Огненному пирату – огненная кара…

©

В какой-то степени они символизируют прошлое Мугена – огненное, взрывоопасное, гибельное.

Огненному пирату – огненная кара…

©

Обещанный бой

Вряд ли они представляли, что «долгожданный» бой (а для одного из них - предположительно - последний) будет таким: буквально на последнем издыхании, когда ни у Дзина, ни у Мугена не осталось ни сил, ни ненависти.

Были дни, когда они сражались плечом к плечу.

Была ночь, когда между ними (вот ведь неожиданная, но при этом старая как мир ситуация!) встали чувства к одной девушке.

Была ночь, когда между ними (вот ведь неожиданная, но при этом старая как мир ситуация!) встали чувства к одной девушке.

А потом эти чувства объединили их - потому что трудно двоим любить одну, но вот умереть за неё - совсем другое дело…

Однако они оба выжили.

И сразились.

Вряд ли они представляли, чем закончится этот «отложенный до лучших времён» поединок.

©

Однако они оба выжили.

И сразились.

Вряд ли они представляли, чем закончится этот «отложенный до лучших времён» поединок.

©

Их мечи сломались не «как бы случайно» – здесь нет «руки провидения», а скорее вполне конкретный – и совпавший – замысел участников поединка.

Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления японских мечей, можно отметить одну характерную особенность: благодаря особой технологии ковки и заточки меч обретал бóльшую твердость и мощь по оси лезвия, но становился очень уязвимым, если его бить по плоской стороне.

Об этом, кстати, знали окинавские крестьяне, которые и изобрели нунчаки специально для перешибания лезвия катаны.

Об этом, разумеется, знали и Муген, и Дзин. Сломанные мечи — это осознанный выбор.

Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления японских мечей, можно отметить одну характерную особенность: благодаря особой технологии ковки и заточки меч обретал бóльшую твердость и мощь по оси лезвия, но становился очень уязвимым, если его бить по плоской стороне.

Об этом, кстати, знали окинавские крестьяне, которые и изобрели нунчаки специально для перешибания лезвия катаны.

Об этом, разумеется, знали и Муген, и Дзин. Сломанные мечи — это осознанный выбор.

И всё же, почему они с таким маниакальным упорством, еле держась на ногах, хотели закончить свой давний «спор» на тему «кто сильнее»? Это выглядит довольно странно после всего, что произошло за время путешествия. Тем более что такая возможность была и раньше, но ей ни разу не воспользовались.

На самом деле ни один из них не собирался продолжать этот спор, а собирался закончить его самым очевидным способом. Окончательно расставить точки над «i».

Действительно, есть над чем посмеяться — им одновременно пришло в голову одинаковое решение.

На самом деле ни один из них не собирался продолжать этот спор, а собирался закончить его самым очевидным способом. Окончательно расставить точки над «i».

Действительно, есть над чем посмеяться — им одновременно пришло в голову одинаковое решение.

– Ну ты смотри.

– И не говори.

– И не говори.

Дальнейший разговор, когда оба пришли в себя – ответ на незаданный вопрос: «Почему ты это сделал?»

©

©

Инь-Ян

Когда после своего финально-долгожданного боя Дзин и Муген упали на песок Икицуки, их фигуры образовали знак Инь-ян, символизируя противоположность и вместе с тем сбалансированность и единство их сил.

Инь и Ян (陰陽) – одна из основных концепций древнекитайской философии.

В современной философии Ян и Инь – высшие архетипы: Ян – активное начало, мужское, акцент на внешнее; Инь – пассивное начало, женское, акцент на внутреннее.

В современной философии Ян и Инь – высшие архетипы: Ян – активное начало, мужское, акцент на внешнее; Инь – пассивное начало, женское, акцент на внутреннее.

В «Книге перемен» («И цзин») ян и инь служили для выражения светлого и тёмного, твёрдого и мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китайской философии ян и инь все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного и т. д.

Исключительно абстрактное значение инь-ян получили в спекулятивных схемах неоконфуцианства, особенно в учении о «ли» (禮) – абсолютном законе. Концепция о взаимодействии полярных сил инь-ян, которые рассматриваются как основные космические силы движения, как первопричины постоянной изменчивости в природе, составляет главное содержание большинства диалектических схем китайских философов. Учение о дуализме сил инь-ян – непременный элемент диалектических построений в китайской философии. Представления об инь-ян нашли также разнообразное применение в разработке теоретических основ китайской медицины, химии, музыки и т. д.

© «Википедия»

Исключительно абстрактное значение инь-ян получили в спекулятивных схемах неоконфуцианства, особенно в учении о «ли» (禮) – абсолютном законе. Концепция о взаимодействии полярных сил инь-ян, которые рассматриваются как основные космические силы движения, как первопричины постоянной изменчивости в природе, составляет главное содержание большинства диалектических схем китайских философов. Учение о дуализме сил инь-ян – непременный элемент диалектических построений в китайской философии. Представления об инь-ян нашли также разнообразное применение в разработке теоретических основ китайской медицины, химии, музыки и т. д.

© «Википедия»

Могила Касуми Сэйзо

Касуми Сэйзо, который был убит за верность своим идеалам, вернее, за причастность к восстанию христиан (и христианской религии, которая могла расколоть страну) – он был похоронен в типично буддийской могиле – ни креста, ни ангелов…

© Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

© Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Семья

Привычки остались прежними – Муген и Дзин

даже за столом по-прежнему как «огонь» и «вода».

Хотя это последние дни, когда они вместе – Фуу счастлива. Потому что теперь у неё новая семья – и пусть они расстанутся и больше никогда не встретятся, родство сохранится.

Знать, что где-то в мире есть люди, готовые отдать за тебя жизнь – это очень, очень много.

©

©

Новый Дзин

Новая ги – без монов Такеда и каких-либо знаков, словно бы «чистый лист», с которого он готов начать новую жизнь.

В ножнах – обломок катаны.

И без очков.

В ножнах – обломок катаны.

И без очков.

Дзин уходит по дороге вдоль будд-дзидзо – то ли в прошлое, то ли в будущее - туда, где уже не будет смертей и останется лишь самосовершенствование.

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Новый Муген

На его новой красной рубахе нет белых треугольников, перевязь с характерным орнаментом он потерял во время драки в церкви, набойки с гета «отшибли» там же (и не факт, что он их восстановил).

В новых простых ножнах новый меч, который по виду похож на европейский – но скорее всего, это одна из модификаций корейского меча.

В новых простых ножнах новый меч, который по виду похож на европейский – но скорее всего, это одна из модификаций корейского меча.

И похоже, изменения коснулись не только костюма, ибо окинавский дятел, который наблюдал за Мугеном в его «астральном путешествии» в 14-й серии, потерял к бывшему пирату всякий интерес.

Свои долги окинавец уже заплатил.

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Подсолнух как символ

1 символ: Детство

На Икицуки Фуу идёт по полю подсолнухов – связанные с её детскими воспоминаниями и снами, они символизируют окончание пути и одновременно возвращение домой.

На Икицуки Фуу идёт по полю подсолнухов – связанные с её детскими воспоминаниями и снами, они символизируют окончание пути и одновременно возвращение домой.

2 символ: Мечта

«Подсолнухи не пахнут – значит, и самурая, пахнущего подсолнухами, не существует?»

Подсолнухи – это мечта, нематериальная, невозможная, но порой осуществимая.

«Подсолнухи не пахнут – значит, и самурая, пахнущего подсолнухами, не существует?»

Подсолнухи – это мечта, нематериальная, невозможная, но порой осуществимая.

3 символ: Взросление

Подсолнухи вянут – когда созревают зёрна. Этот «цветок» – символ взросления и возмужания, когда теряется что-то детское и прекрасное, но взамен приобретается опыт и мудрость – те самые зёрна.

Подсолнухи вянут – когда созревают зёрна. Этот «цветок» – символ взросления и возмужания, когда теряется что-то детское и прекрасное, но взамен приобретается опыт и мудрость – те самые зёрна.

4 символ: Смерть

У порога дома Фуу видит увядший подсолнух – а в доме встречает умирающего отца.

У порога дома Фуу видит увядший подсолнух – а в доме встречает умирающего отца.

5 символ: The End

Подсолнухи появляются после смерти Казуми Сэйзо – путешествие в поисках самурая, пахнущего подсолнухами, завершено.

Конец истории.

© + «Википедия»

Подсолнухи появляются после смерти Казуми Сэйзо – путешествие в поисках самурая, пахнущего подсолнухами, завершено.

Конец истории.

© + «Википедия»

ЯЗЫК

«Кария»

仮屋 (кария) – временное жилище или убежище.

借り家 (кария) – дом сдаваемый или снятый в аренду.

© + ЯРКСИ

«Кария» может означать «взятое взаймы имя», что-то вроде «Мистер Икс»

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

借り家 (кария) – дом сдаваемый или снятый в аренду.

© + ЯРКСИ

«Кария» может означать «взятое взаймы имя», что-то вроде «Мистер Икс»

© + Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

«Рука бога»

Прозвище Карии Кагетоки – 神の手 «каминотэ» – «Рука бога» или «Рука судьбы».

Видимо, имелось в виду, что удар его меча настолько же неотвратим и безжалостен.

© + ЯРКСИ

Видимо, имелось в виду, что удар его меча настолько же неотвратим и безжалостен.

© + ЯРКСИ

«Сентиментальность»

センチメトル – «сенчиметору», от англ. sentimentality.

Чувство, которое «в Европе нашли у женщин».

Чувство, которое «в Европе нашли у женщин».

Впрочем, в Японии сентиментальность, то бишь чувствительность и чувственность, была необычайно развита в эпоху Хэйан. Потом самураи попытались от этого отказаться, но лишь по отношению к мужчинам – женщинам сие не возбранялось.

感 «кан» – 1. чувство, ощущение; 2. впечатление.

感じ «кандзи» – ощущение, эмоция, впечатление.

感覚 «канкаку» – чувство, ощущение, эмоция.

感情 «кандзё» – ощущения, эмоции.

情緒 «дзётё» – чувство, ощущение, эмоция.

© + ЯРКСИ

感 «кан» – 1. чувство, ощущение; 2. впечатление.

感じ «кандзи» – ощущение, эмоция, впечатление.

感覚 «канкаку» – чувство, ощущение, эмоция.

感情 «кандзё» – ощущения, эмоции.

情緒 «дзётё» – чувство, ощущение, эмоция.

© + ЯРКСИ

Просто «Фуу»

Поздно вечером, на берегу, после разговоров у костра, Дзин подходит к Фуу и обращается к ней просто по имени: «Фуу» (раньше он обычно звал её «Фуу-сан»).

Подобное обращение означает установление близких отношений – и поскольку это разговор наедине и практически «предложение», для человека типа Дзина это можно считать практически признанием в любви.

Дзин в тот момент был без очков-защиты: открытый, искренний, непривычно для себя нуждающийся в ком-то.

© + «Аниме и манга в России»

Подобное обращение означает установление близких отношений – и поскольку это разговор наедине и практически «предложение», для человека типа Дзина это можно считать практически признанием в любви.

Дзин в тот момент был без очков-защиты: открытый, искренний, непривычно для себя нуждающийся в ком-то.

© + «Аниме и манга в России»

«Набэбугёо» – правитель кастрюли

Когда Фуу пытается заставить Мугена и Дзина соблюдать в поедании сябусябу «рюлю» (rules – правила), т.е. чередовать мясо-овощи-мясо-овощи – Муген называет её «набэбугёо» – «кастрюльным главнокомандующим».

鍋 (набэ) – кастрюля, сковородка (в том числе и для сябусябу, где лежат вперемешку овощи и мясо).

奉行 (бугёо) – (ист.) главноуправляющий, префект.

© + ЯРКСИ

鍋 (набэ) – кастрюля, сковородка (в том числе и для сябусябу, где лежат вперемешку овощи и мясо).

奉行 (бугёо) – (ист.) главноуправляющий, префект.

© + ЯРКСИ

«Коги» – человек из правительства

«Значит, ты коги»,

– замечает Дзин перед боем с Карией Кагетоки.公儀 «коги» – из правительства сёгуната, правительственное лицо, представитель.

В этом принципиальная разница между Дзином, который «сам за себя», и вроде бы таким же «непревзойдённым убийцей» Карией.

© Paula O'Keefe’s «The Episode Guide to Samurai Champloo» – Amalgam Fansite + ЯРКСИ

«Пёс сёгуната»

幕府 犬 – «бакуфу ину».

ЯРКСИ

ЯРКСИ

«Ками-сама»

В своих воспоминаниях Фуу молится о встрече с отцом – в буддийском храме – но обращаясь в своей молитве к «Ками-сама», как японские христиане называли Бога.

Получается, что по крайней мере в детстве Фуу была христианкой, но потом многое забыла и не проявляла особого рвения к религии, но при этом молилась и в буддийских, и в синтоистких храмах.

Есть в этом что-то от современной японской эклектичности в отношении веры и обрядов.

神様 «ками-сама» – буквально «великий господь», попытка навязать единобожие языку страны, где не просто многобожие, а даже скорее всебожие.

«Боги везде» синтоизма VS «во всём бог» христианства.

©

Получается, что по крайней мере в детстве Фуу была христианкой, но потом многое забыла и не проявляла особого рвения к религии, но при этом молилась и в буддийских, и в синтоистких храмах.

Есть в этом что-то от современной японской эклектичности в отношении веры и обрядов.

神様 «ками-сама» – буквально «великий господь», попытка навязать единобожие языку страны, где не просто многобожие, а даже скорее всебожие.

«Боги везде» синтоизма VS «во всём бог» христианства.

©

АНАХРОНИЗМЫ

Бородка Карии Кагетоки

Бородка здесь – явный анахронизм.

©

©

Серп на цепи кусари-гама

Кусари-гама ( 鎖蒲 ) комбинированное японское холодное оружие, применяемое ниндзя; является соединением кама и манрики-кусари. Представляет собой вогнутый клинок (типа серпа) на цепи.

Кусари-гама раскручивали (по принципу манрики-гусари) или метали в противника, но не могли так быстро «выстреливать» лезвием и втягивать цепь, как это происходит в «Чамплу» – технически это просто невозможно.

Стоит отметить, что кусари-гама – довольно популярное оружие: им пользуется Хаттори Ханзо в компьютерной игре «Samurai Warriors», оно есть в «Inuyasha» и «Bleach», других фильмах и аниме.

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Стоит отметить, что кусари-гама – довольно популярное оружие: им пользуется Хаттори Ханзо в компьютерной игре «Samurai Warriors», оно есть в «Inuyasha» и «Bleach», других фильмах и аниме.

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

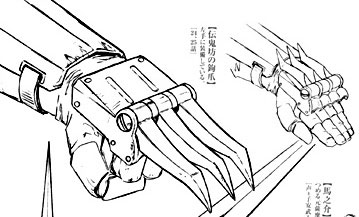

Стальные когти текко-каги

Ещё одно «усложнёное» оружие ниндзя: текко-каги.

Когти, напоминающие когти медведя, изготавливались из металла и надевались на руку. Было две разновидности когтей: одна надевалась на ладонь, а другая на тыльную сторону кисти. В обоих случаях когти крепились к браслету, сделанному из очень толстой металлической полосы.

Текко-каги, одетыми на ладонь, можно было отклонить или блокировать удар меча. Результатом удара когтями по лицу или по голове были проломленные кости черепа или глубокие незаживающие раны. Еще когти могли использовать для преодоления стен и залезания на деревья.

Текко-каги, одетыми на ладонь, можно было отклонить или блокировать удар меча. Результатом удара когтями по лицу или по голове были проломленные кости черепа или глубокие незаживающие раны. Еще когти могли использовать для преодоления стен и залезания на деревья.

Но когти текко-каги не выдвигались, а были жёстко зафиксированы. А технически изготовить когти, которые могут выдвигаться, а потом фиксироваться настолько прочно, чтобы наносить удар, в эпоху Эдо было бы затруднительно.

Чем-то они напоминают когти Россомахи из «Людей Икс» – видимо, это создатель комикса часто смотрел фильмы про ниндзя.

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite + «Япония – Japan»

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite + «Япония – Japan»

Кресло-каталка с тяжёлой артиллерией

Инвалидное кресло не анахронизм – самое раннее изображение инвалидного кресла находится на китайской гробнице VI века (а что вообще не было изобретено в Китае?!), а в XVI веке у испанского короля Филиппа было кресло на колёсах, представляющее собой довольно сложную конструкцию. Но то кресло было сделано из дерева, а кресло из «Samurai Champloo» слишком современное для того времени и больше всего напоминает американское инвалидное кресло XVII века. Можно даже разглядеть отделение для багажа под сиденьем и под подлокотниками. И хотя огнестрельное оружие, которое вмонтировано в кресло, вполне возможно для того времени, общая конструкция относится скорее к анахронизмам.

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

ЦИТАТЫ и ПРОТОТИПЫ

Мито Комон

Мон Токугава – китайская мальва (Аой)

Вечером у костра Муген сознаётся в убийстве «странного старика».

Судя по его воспоминаниям, это был Мито Комон - Токугава Мицукуни (徳川光圀1628-1700), один из внуков Токугава Иэясу. Он был влиятельным политиком начала эпохи Эдо, занимал место даймё хана Мито («хан» 藩– область, административная и территориальная единица времён сёгуната Токугавы).

Токугава Мицукуни известен своим трудом, который оказал большое влияние на последующее развитие исторической науки (и на японский национализм) – «大日本史» (Даи-Нихон-Си – «Великая история Японии»).

«Комон» (黄門 – «жёлтые врата») – его литературный псевдоним, отсюда «Мито Комон».

Кроме политической деятельности он прославился как редкий гурман: первым из японцев попробовал рамен (из Китая), а также отдавал предпочтение таким экзотическим видам «еды» как вино и йогурт.

Начиная с конца эпохи Эдо и во время эпохи Мейдзи появляются коданы (приключенческие повести) о путешествиях Мито Мицукуни. Потом традиция придумывать истории о его жизни вылилась в серию романов, а в 1951 году был снят первый ТВ-сериал (их было несколько). Такие сериалы называют дзидайгеки. Последний сериал про Мито Комона насчитывает более 1000 серий, он выходил с 1969 и продолжался до 2005 года.

Судя по его воспоминаниям, это был Мито Комон - Токугава Мицукуни (徳川光圀1628-1700), один из внуков Токугава Иэясу. Он был влиятельным политиком начала эпохи Эдо, занимал место даймё хана Мито («хан» 藩– область, административная и территориальная единица времён сёгуната Токугавы).

Токугава Мицукуни известен своим трудом, который оказал большое влияние на последующее развитие исторической науки (и на японский национализм) – «大日本史» (Даи-Нихон-Си – «Великая история Японии»).

«Комон» (黄門 – «жёлтые врата») – его литературный псевдоним, отсюда «Мито Комон».

Кроме политической деятельности он прославился как редкий гурман: первым из японцев попробовал рамен (из Китая), а также отдавал предпочтение таким экзотическим видам «еды» как вино и йогурт.

Начиная с конца эпохи Эдо и во время эпохи Мейдзи появляются коданы (приключенческие повести) о путешествиях Мито Мицукуни. Потом традиция придумывать истории о его жизни вылилась в серию романов, а в 1951 году был снят первый ТВ-сериал (их было несколько). Такие сериалы называют дзидайгеки. Последний сериал про Мито Комона насчитывает более 1000 серий, он выходил с 1969 и продолжался до 2005 года.

Дзидайгеки

Дзидайгеки (Jidaigeki) – жанр исторический фильмов и телесериалов, действие которых разворачивается в эпоху Эдо – кстати, «Samurai Champloo» в некотором роде попадает под эту категорию.

В этих сериалах Мито Комон изображён странником, маскирующимся под простого человека «из народа», который ищет, находит и искореняет зло во всех уголках страны.

Каждый эпизод «Мито Комон» обычно заканчивался стычкой со злодеями, и когда все они начинали смотреть на главного героя совсем не по-доброму, один из его прислужников кричал: «На колени! Вы видите этот знак?» («Hikae! Kono mondokoro ga me ni hairan ka?») – и выхватывал инро Комона – лакированную коробочку, где японцы за неимением карманов хранили мелкие вещи, как правило, личную печать и лекарства, а на инро Комона был фамильный герб Токугавы – вот именно этот момент и мелькает в воспоминании Мугена.

В этих сериалах Мито Комон изображён странником, маскирующимся под простого человека «из народа», который ищет, находит и искореняет зло во всех уголках страны.

Каждый эпизод «Мито Комон» обычно заканчивался стычкой со злодеями, и когда все они начинали смотреть на главного героя совсем не по-доброму, один из его прислужников кричал: «На колени! Вы видите этот знак?» («Hikae! Kono mondokoro ga me ni hairan ka?») – и выхватывал инро Комона – лакированную коробочку, где японцы за неимением карманов хранили мелкие вещи, как правило, личную печать и лекарства, а на инро Комона был фамильный герб Токугавы – вот именно этот момент и мелькает в воспоминании Мугена.

Выхватив инро со знаком Токугавы, прислужник демонстрировал окружающим, с кем они имеют дело, и провозглашал: «Перед вами Господин Мицукуни из Мито, дядя сёгуна!» («Koko ni owasu o-kata koso, mae no fuku-shogun Mito Mitsukuni-kou ni araserareruzo»). Всё было нормально, пока великий герой не встретил окинавца, который понятия не имеет ни о Мицукуни, ни о гербах, ни о Токугаве...

Но шутка в том, что реальный Токугава Мицукуни – второй даймё хана (藩 – область, территориальная единица времён сёгуната Токугавы) Мито, третий сын Токугава Ёрифуса, восьмого сына Токугава Иэясу – жил как раз в то время, когда происходят события «Samurai Champloo», но конечно же, он не бродил по стране в виде полуфольклорного героя. Так что Муген встретил и, соответственно, убил выдуманного Комона.

Наверное, лучше всего эту шутку могут оценить японцы, которые родились, когда сериал уже шёл, выросли, натыкаясь на него в ТВ-программе, вот уже собственные дети пошли в школу – а этого такого-растакого «Мито Комона» всё показывают и показывают...

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite + «Википедия»

© «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite + «Википедия»

Магазин касутэры

Магазин, в котором Муген и Дзин покупают по поручению Фуу бисквит-касутэру в точности такой же, как福砂屋 («Фукусая») – известный магазин в Нагасаки, который славен тем, что там продают самую настоящую касутэру, которую выпекают по оригинальному португальскому рецепту с того самого 1924 года, когда касутэра появилась в Японии.

Магазин «Фукусая» находится в 15 минутах езды на такси от станции Нагасаки.

Как сообщается на домашней страничке © «Нагасаки», кроме бисквитов и кексов магазин предлагает полюбоваться коллекцией биидоро (изделий из стекла).

Правда, дело происходит в Хирадо – но это не первый случай в «Чамплу», когда в одном месте сосредотачиваются все достопримечательности.

© + «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Как сообщается на домашней страничке © «Нагасаки», кроме бисквитов и кексов магазин предлагает полюбоваться коллекцией биидоро (изделий из стекла).

Правда, дело происходит в Хирадо – но это не первый случай в «Чамплу», когда в одном месте сосредотачиваются все достопримечательности.

© + «The Complete Guide to Anachronisms in Samurai Champloo» – Amalgam Fansite

Оружие в инвалидном кресле

В сериале «Одинокий Волк и Малыш» (подробнее о нём См. «Справочник-путеводитель по 22 серии») оружие было спрятано в детской коляске маленького сына Огами Итто, который тоже занимался мщением (кстати, тому клану, представителей которого Дзин покрошил в самом начале всей истории).

© «Википедия»

© «Википедия»

Одинокий обед на двоих

Расставшись с Фуу, Дзин и Муген поедают в одиночестве касутэру…

Эта сцена очень похожа на сцену поедания яиц в 24-й серии «Cowboy Bebop», когда Спайк и Джет в одиночестве ужинали варёными яйцами.

Эта сцена очень похожа на сцену поедания яиц в 24-й серии «Cowboy Bebop», когда Спайк и Джет в одиночестве ужинали варёными яйцами.